Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) gehörte in Deutschland aufgrund seiner Rolle bei der Bildung eines deutschen Nationalstaats lange zu den öffentlich meistverehrten Personen. Ihm zu Ehren wurden zahllose Erinnerungsorte sowie Denkmäler und Bauwerke (zum Beispiel Bismarck-Türme) geschaffen. Gerade das national gesonnene deutsche Bürgertum verehrte Bismarck als "Schmied der deutschen Einheit" und als nationale Heldenfigur.

Bereits drei Jahre nach Bismarcks Tod existierten 300 Bismarck-Vereine in Deutschland, so dass seine Person durch die "Denkmal-Manie" jener Zeit im öffentlichen Raum geradezu omnipräsent wurde. Der Bismarck-Kult steigerte sich im Zeichen des Nationalismus bis zum Ersten Weltkrieg und fand 1915 noch mitten im Krieg mit den Feierlichkeiten zu Ehren seines 100. Geburtstags seinen Höhepunkt. Auch in Bremen fanden aus diesem Anlass am 27. März 1915 zahlreiche und angesichts der Kriegszeiten sehr aufwändige Feierlichkeiten statt.

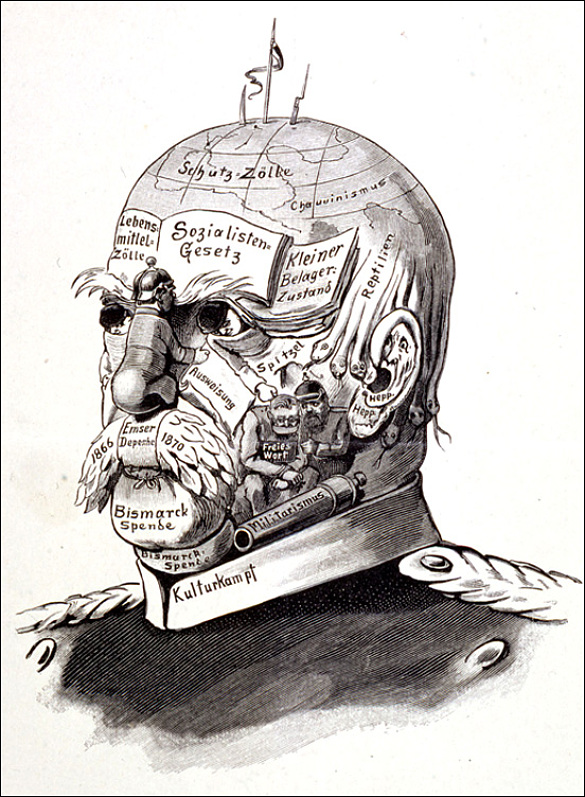

Gleichwohl war Bismarcks Ansehen zu keiner Zeit unumstritten. Bereits zu Bismarcks Lebzeiten, noch viel mehr in späterer Zeit wurde Anstoß genommen an seiner repressiven Politik vor allem gegen Sozialdemokraten und Sozialisten, aber auch an seiner Gegnerschaft zur katholischen Kirche im sogenannten Kulturkampf. Sein junkerhaftes Auftreten, sein strikt konservatives Weltbild und sein unbedingtes Bekenntnis zur preußischen Monarchie taten ein Übriges für eine geteilte Erinnerung an seine Rolle in der deutschen Geschichte.

Trotz seiner zunächst beherrschenden Position in der Politik des Kaiserreichs wurde Bismarck 1890 von dem jungen Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) als Reichskanzler entlassen. Wilhelm ignorierte Bismarcks Mahnungen an eine außenpolitische Berechenbarkeit, doch Bismarck selbst erlangte posthum durch seine kurz nach seinem Tod 1898 erschienenen Memoiren "Gedanken und Erinnerungen" eine enorme Popularität: Sie gehörten mit ca. 500.000 Exemplaren seinerzeit zu den meistverkauften Biografien in Deutschland. Der dritte Band der Memoiren, der von seiner Entlassungskrise 1890 und den charakterlichen Schwächen Kaiser Wilhelms II. handelt, erschien erst 1919 und festigte durch die Kritik an dem Monarchen Bismarcks Ruf als politischer Denker und "Steuermann".

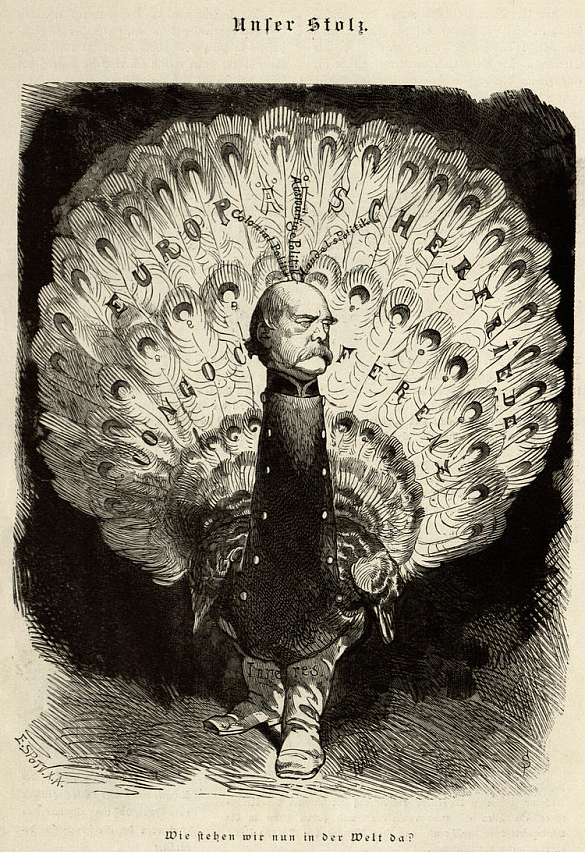

In der deutschen Öffentlichkeit, aber auch in der historischen Forschung blieb vor diesem öffentlichen Bild lange unbeachtet, dass Bismarck im Bereich der internationalen Beziehungen im Zeichen des Imperialismus auch derjenige war, der mit der Errichtung "Deutscher Schutzgebiete" in Afrika den Grundstein für Deutschlands Rolle als Kolonialmacht legte. Dabei handelte Bismarck nach Meinung zahlreicher Historiker wohl mehr aus innenpolitischen Erwägungen und entgegen früheren Bekenntnissen. So stellte er seine Kolonialskepsis gegenüber deutschen Handelsinteressen, namentlich aus den großen deutschen Hafen- und Handelsstädten Hamburg und Bremen, zurück und trug fortan als Reichskanzler für alle kolonialpolitischen Entscheidungen bis hin zu militärischen Expeditionen entscheidende Verantwortung.

Heute ist diese Verantwortung für Deutschlands Rolle als Kolonialmacht und für das Agieren europäischer Mächte namentlich in Afrika zusätzlich zu der bereits sehr ambivalenten Sicht auf Bismarck zu einem weiteren und sehr wirkungsmächtigen Kritikpunkt geworden.

Vertreter eines traditionellen Bismarckbilds hoben stets dessen Verdienste (neben der Nationalstaatsgründung auch den Aufbau des weltweit ersten modernen Sozialversicherungssystems) hervor und führten seine zunächst reservierte Haltung zur Kolonialfrage als Begründung dafür an, dass antikoloniale Anklagen gegen seine Person ungerechtfertigt und fehl am Platz seien. Dies wird seit den 1970er Jahren und verstärkt seit einiger Zeit insbesondere von der historischen Forschung zur Kolonialzeit jedoch engagiert infrage gestellt.

Denn immerhin wurde auf der von Bismarck einberufenen Berliner Konferenz (sogenannte Kongokonferenz) 1884/1885 in Berlin der afrikanische Kontinent faktisch unter den damaligen europäischen Mächten mit kolonialen Ambitionen aufgeteilt - mit teils dramatischen nachteiligen Folgen für die betroffenen Länder bis heute.

Zudem wurde mit dem von Bismarck 1884 veranlassten deutschen "Schutzmacht"-Status für die späteren deutschen Kolonien letztlich Kolonialismus und Rassismus mit Folgen wie Rechtlosigkeit, Entmachtung, Enteignungen von Indigenen und sogar an ihnen verübten Genoziden, ermöglicht.

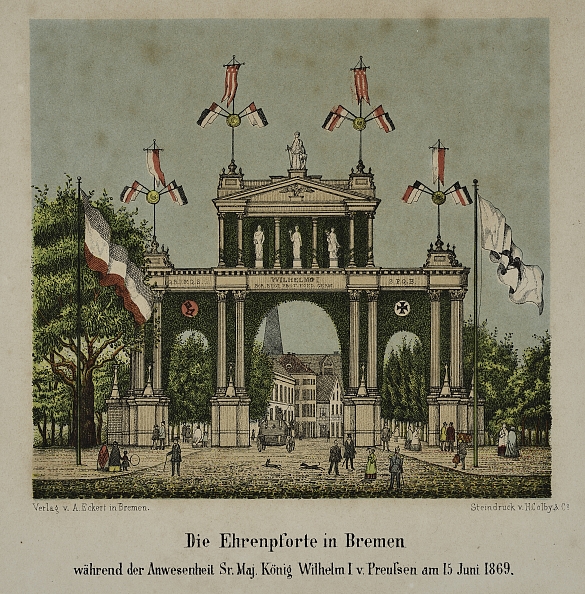

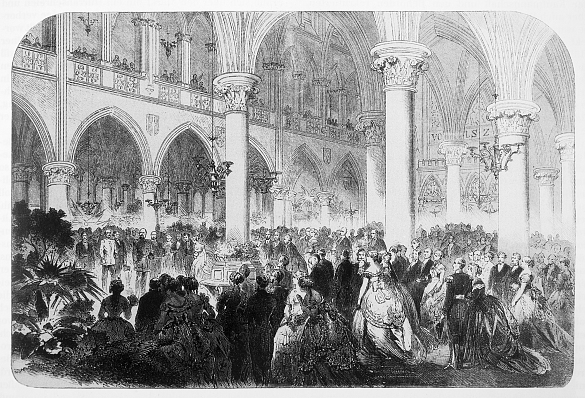

Bremen hatte über die Reichspolitik und die spätere Verehrung hinaus zu Otto von Bismarck durchaus auch direkte Beziehungen, denn Bismarck hatte Bremen schon 1853 als preußischer Bundestagsgesandter besucht. Besonders aufwändig verlief der Besuch Bismarcks zusammen mit General Helmuth von Moltke im Gefolge des preußischen Königs Wilhelm I. sowie weiteren Fürsten in Bremen und Bremerhaven am 15. Juni 1869. Anlässlich dieses Besuchs wurde Otto von Bismarck nach Aussage von Zeitzeugen von der Bremer Bevölkerung begeisterter begrüßt als der preußische König - ein früher Beleg einer besonderen Beliebtheit Bismarcks in der Hansestadt.

Noch im Jahr der Reichsgründung 1871 ernannte der Bremer Senat Reichskanzler Otto von Bismarck (zusammen mit Helmuth von Moltke) zum Bremer Ehrenbürger, den man in den Folgejahren vielfach ehrte und mit großzügigen Gaben bedachte. So zum 70. Geburtstag 1885 mit einer Ehrengabe von 270.000 Mark aus Spenden. Im Bremer Künstlerverein erfolgten zu allen runden Geburtstagen Bismarcks Feiern und Feste und 1890 trug Bremen zur Errichtung eines Bismarck-Nationaldenkmals in Berlin 20.000 Mark bei.

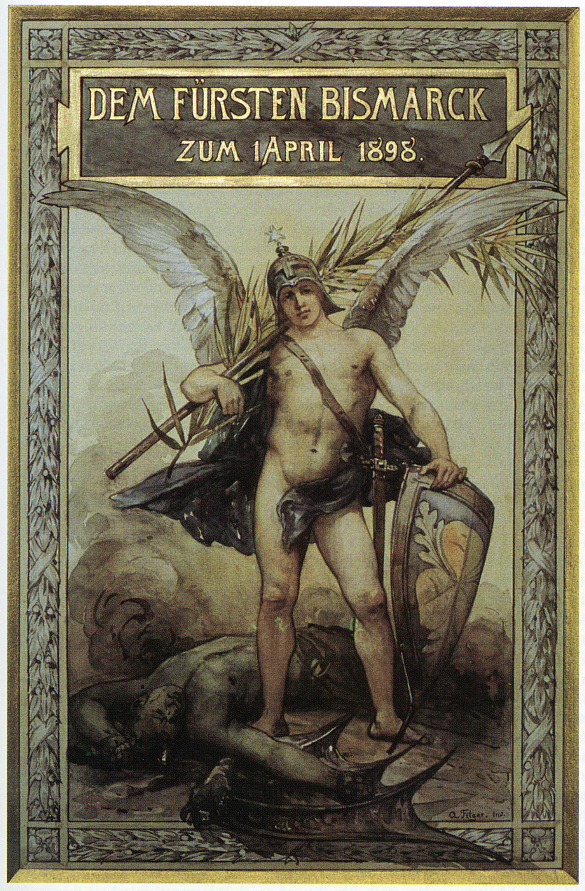

Zudem übersandten die Bremische Bürgerschaft, Bremer Bürger und patriotisch gesonnene Bremer Frauen zu verschiedenen Anlässen von dem Bremer Künstler Arthur Figer aufwändig gestaltete Gruß- und Glückwunschadressen an Otto von Bismarck.

Bereits kurz nach dem Tod Bismarcks 1898 warb in Bremen der Bremer Kaufmann und Mäzen Franz Ernst Schütte (1836-1911), Mitinhaber der Deutsch-Amerikanischen Petroleum Gesellschaft (DAPG, der späteren ESSO AG), für ein Bismarck-Denkmal neben dem alten Rathaus. Gemeinsam mit dem Bürgermeister Alfred Dominicus Pauli (1827-1915) und einer einberufenen Kommission regte er - sehr erfolgreich - die Bremer zu Spenden für das neue Denkmal an. Bis zur Errichtung sollten mehr als 200.000 Mark (!) zusammenkommen, aus denen das Monument ohne öffentliche Mittel finanziert werden konnte.

Für den Standort eines solchen Denkmals wurden zahlreiche Vorschläge von der Altmannshöhe bis zum Liebfrauenkirchhof erwogen - und verworfen. Eine 1898 eigens einberufene Denkmalkommission sprach sich unter Hinzuziehung auch auswärtiger Experten für einen Standort auf dem Domshof aus, jedoch ohne Einigkeit über die genaue Platzierung zu finden.

1904 schlug der prominente Münchner Bildhauer Adolf von Hildebrandt (1847-1921), der von Bürgermeister Pauli in die Kommission berufen wurde, bei einer Begehung eine Aufstellung neben der nordwestlichen Ecke des Doms vor. Dieser Standort wurde akzeptiert, für die Ausführung wurde auf einen Wettbewerb bewusst verzichtet, denn den Auftrag für das Denkmal erhielt Hildebrandt (1847-1921). Besonders Kunsthallendirektor Gustav Pauli hatte sich für Hildebrandt verwandt, Schütte, Pauli und dessen Vater Bürgermeister Alfred Pauli versprachen sich von der Berufung Hildebrandts als Protagonist der künstlerischen Reformbewegung eine Modernisierung und Qualitätssteigerung der Kunst im öffentlichen Raum in Bremen. Das Denkmal sollte "Bremen aus künstlerischer Provinzialität lösen" (Schiffer 1994). Hildebrandt, dem bereits die ungewöhnliche Platzwahl nah an einem Sakralbau zuzurechnen war, wurde dem tatsächlich mit einem unkonventionellen Entwurf gerecht.

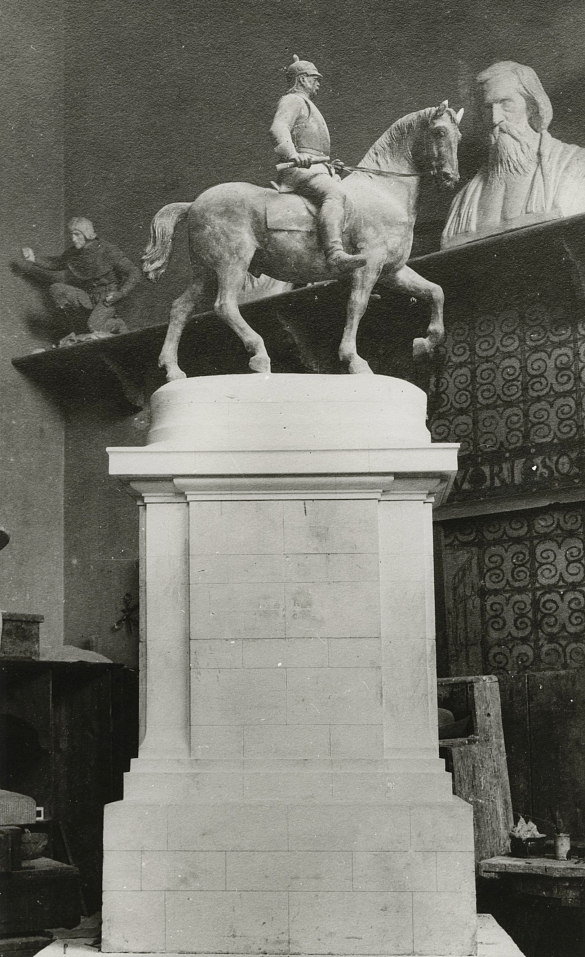

Er entwarf, beeinflusst durch Italienaufenthalte und das Studium der Antike, ein Reiterstandbild auf einem ungewöhnlich hohen Sockel, inspiriert durch Standbilder von Heerführern italienischer Stadtrepubliken der Renaissance - so das Denkmal des Bartolomeo Colleoni in Venedig (1481 von Andrea del Verrochio) und des Gattamelata in Padua (1447 von Donatello), die ihrerseits abhängig waren vom Reiterstandbild des Marc Aurel in Rom und beide in Beziehung zu Kirchenbauten aufgestellt wurden.

Mit anderen Worten: Das Denkmal für die Freie Hansestadt orientierte sich nicht an monarchischen Bildtypen, sondern an Vorbildern aus Stadtrepubliken der italienischen Renaissance. Die Fertigstellung zog sich wegen der Auslastung des begehrten Künstlers jedoch mehrere Jahre hin. 1908 wurde ein Gipsmodell fertig, das in der Kunsthalle ausgestellt wurde.

Die mit großem Aufwand begangene feierliche Einweihung des Reiterstandbilds konnte erst am 9. Juli 1910, zwölf Jahre nach dem ersten Aufruf, erfolgen.

Die Darstellung zu Pferde war in Preußen eigentlich Fürsten oder regierenden Häuptern vorbehalten. Dass diese preußische Vorschrift mit dem kolportierten Ausspruch Paulis "Um so besser! Wir sind ja nicht in Preußen" in Bremen übergangen worden sein soll, wird gerne als Ausdruck einer "eigenständigen hanseatischen Position" interpretiert, lässt sich aber gleichwohl nicht belegen. Denn zweifellos bediente Hildebrandts Entwurf eine gewisse Vorliebe Bremens für Reiterdenkmäler: In den Jahren zuvor waren in Bremen Reiterstandbilder für Kaiser Wilhelm I. (1893), Kaiser Friedrich III. (1905) und für Feldmarschall Helmuth von Moltke (1909) entstanden, von denen letzterer wie Bismarck kein regierender Fürst war.

Wie auch immer - Bremen errichtete 1910 den ersten reitenden Bismarck deutschlandweit, der zudem durch seine prominente Lage direkt am Dom ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Auch später blieb diese Darstellung Bismarcks für Denkmäler singulär. So ist nur ein weiteres Reiterstandbild Bismarcks bekannt (Denkmal auf der Wöhrder Wiese in Nürnberg, 1915 von Joseph Floß und Theodor Fischer).

Damit wurden in Bremen die drei "Väter des Vaterlandes" Bismarck (Domshof), General Helmuth von Moltke (Unser Lieben Frauen) und Kaiser Wilhelm I. (Westseite Rathaus) mit drei Reiterdenkmälern in unmittelbarer Nachbarschaft und Platzbeziehung geehrt. Eine national einmalige Trias, zu der noch weitere Denkmäler kamen: Direkt vor dem Bismarck-Denkmal stand auf dem Grasmarkt das Willehad-Denkmal, den Domshof beherrschte der Teichmannbrunnen, und das Rathaus wurde von Reitern sowie Herolden geradezu umstellt.

Was aber verband man in Bremen mit dem Bismarck-Denkmal und wofür verehrte man seine Person in dem monumentalen Reiterstandbild?

Eine Antwort hierauf gibt neben den zeitgenössischen Spendenaufrufen, Reden und Berichten noch heute das Denkmal selbst. In herrschaftlicher Geste hält die Figur des Reichskanzlers dem Betrachter statt eines Feldherrenstabes eine Schriftrolle entgegen. Diese verweist auf die Reichsverfassung und die Reichsgründung und damit auf Bismarcks Rolle bei der Gründung des wilhelminischen Kaiserreichs im Ergebnis des deutsch-französischen Krieges 1871-1872. Dies ist nun kaum verwunderlich, denn Bismarck wurde reichsweit als Vollender der Reichsgründung verehrt. Aus Bremer Perspektive enthält die Geste des Denkmals jedoch eine besondere, und wichtige Botschaft: Immerhin hatte Bremens Beteiligung am Krieg gegen Frankreich auch dessen Fortbestand als Bundesland im Kaiserreich gesichert - ein verfassungsrechtlich noch heute wirksamer Moment in der Geschichte der Bremer Unabhängigkeit.

Keine Bedeutung hatte bei der Errichtung und Gestaltung des Bremer Denkmals die Rolle Bismarcks in der deutschen Kolonialpolitik. Diese hatte sich bis zur Errichtung des Denkmals 1910 zwar kräftig weiterentwickelt und nicht zuletzt Bremens Wirtschaft und Schifffahrt profitierten hiervon erheblich. Dennoch weisen die zeitgenössischen Quellen nicht darauf hin, dass Bremen mit dem Denkmal den Kolonialpolitiker Bismarck verehrten wollte - die nationale Dimension überdeckte in der Wahrnehmung der wilhelminischen Zeit diesen Aspekt.

Vergessen war Bismarcks Rolle als Initiator der deutschen Kolonialmacht gleichwohl in Bremen keineswegs. So feierte am 24. April 1909 - also ein Jahr vor Einweihung des Denkmals - die Bremer Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft aufwändig den 25. Jahrestag der Depesche Bismarcks, mit der die spätere Kolonie "Deutsch-Südwestafrika" unter den "Schutz" des Deutschen Reichs kam, als "25jährigen Geburtstag der deutschen Kolonialpolitik".

Im späten Kaiserreich, im Ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik und in der NS-Zeit stand das Bismarck-Denkmal bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs weitgehend unangefochten und unbehelligt an der Nordwestecke des Domes. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Bronzeskulptur vorübergehend abgenommen und zu ihrem Schutz in einer Nische an der Nordseite des Doms eingemauert - eine keineswegs selbstverständliche Schutzmaßnahme, die der anerkannt hohen künstlerischen Qualität des Denkmals zu verdanken war.

Andere Bremer Denkmäler, wie das von Kaiser Wilhelm I, wurden hingegen für Kriegszwecke eingeschmolzen.

In der jungen Bundesrepublik geriet das Denkmal jedoch in das Blickfeld einer nun sehr viel kritischeren Öffentlichkeit, in der Stimmen gegen seine Wiederaufstellung laut wurden (so ein Votum der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft). Dennoch erfolgte 1952 die Wiederaufstellung (auf Entscheid von Bürgermeister Wilhelm Kaisen).

Als sich die Debatte um die Wiederaufstellung lange gelegt hatte, erfolgte 1973 die von der Öffentlichkeit weithin unbeachtete und auch nicht hinterfragte Unterschutzstellung als wertvolles Denkmal. Als Materialverfall am Sockel den Erhaltungsauftrag in Erinnerung brachte (siehe unten), löste die Finanzierung der Sanierung Zuspruch, aber auch Fragen und Widerspruch aus.

Noch im Jahr 2000 rief eine Aktion des Bremer Stadtmarketings anlässlich einer Ausstellung in der Kunsthalle empörte Leserpost hervor: Die Textilkünstlerin Wiebke Schmidt hatte Bismarck und sein Pferd mit einem blauen Strickleibchen, Mütze, Stulpen und Schabracke als "Blauen Reiter" kostümiert.

Mittlerweile war das Denkmal längst nicht nur zum Gegenstand von Kontroversen, sondern auch von Wissenschaft und Forschung geworden. Bereits 1911, im Jahr nach seiner Aufstellung, hatte Gustav Pauli, der Direktor der Kunsthalle, die Vorgänge um die Beauftragung und Errichtung des Denkmals in einer fachkundigen Arbeit dargestellt. 1980 bearbeitete Beate Mielsch es kunsthistorisch modern und fachlich solide in ihrem Buch zu Bremer Denkmälern. In dem Sammelband "Geschichte im öffentlichen Raum. Denkmäler in Bremen" (Drechsel, 2011) fand sich hingegen kein Beitrag zum Bismarck-Denkmal.

Überregional war es in dem Sammelband "Das Rathaus im Kaiserreich" Gegenstand einer hervorragenden Analyse durch den Kunsthistoriker Wolfgang Brönner (1982). In dem von den Bremer Historiker und Bismarckkenner Lothar Machtan herausgegebenen Band "Bismarck und der deutsche Nationalmythos" (1994) wurde ihm durch Reinhard Schiffer eine ausführliche Arbeit gewidmet, die es als "Sonderfall" unter den deutschen Bismarck-Denkmälern analysiert.

Bald fand das Denkmal auch Eingang in jüngere online-Medien:

So im Jahr 2021 in den digitalen LauschOrten mit den sehr persönlich-kritischen Reflexionen des Schriftstellers Artur Becker. Sein Verdienst ist es, dass er als Bremer Schriftsteller mit polnischem Hintergrund erstmals Anklänge in die Bremer Rezeptionsgeschichte bringt, die fragen, wie das Denkmal auf Personen wirkt, die biographisch keinen ausschließlich bremisch/deutschen Hintergrund haben. So ruft es bei Becker ganz andere als die in Bremen bisher bekannten Assoziationen wach: Zunächst an den "Katholikenjäger" und dann an das Schicksal der "Polen unterm preußischen Joch". Beckers vielleicht polemische, aber dennoch unmittelbare und sehr persönlich nachdenkliche Reflexion eröffnete einen neuen, wichtigen, Rezeptionspfad.

Denn Beckers "polnisch hinterlegte" Reflexionen liegen wohl nicht zufällig zeitlich parallel zu den kolonialkritischen Initiativen der letzten Jahre. Diese wurden 2016 erstmals angerissen als das Denkmal bei der Performance der kenianischen Künstlerin Syowia Kyambi als ein Ort der Bremer Kolonialgeschichte in einen Marsch vom Übersee-Museum zur Städtische Galerie integriert wurde.

Mit der digitalen Publikation "Koloniales Erbe im Bremer Stadtraum", kam das Thema 2022 dann dauerhaft in der Bremer Rezeption an. Dort findet man aus der Sicht des afrikanischen Wissenschaftlers Ohiniko Mawussé Toffas Reflexionen zum "Otto von Bismarck Denkmal". Toffa trug im September 2022 seine Auseinandersetzung mit Bismarck und dessen Bremer Denkmal zudem auf einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema im Haus der Wissenschaft vor.

Trotz der häufigeren Präsenz des Denkmals in kolonialhistorischen Zusammenhängen in jüngerer Zeit muss man jedoch konstatieren, dass das Denkmal hierbei in der Wahrnehmung weit hinter dem "Bremer Elefant", zurücksteht, der zum postkolonialen Mahnmal umgewidmet wurde.

So findet sich im jüngsten und bisher umfangreichsten Sammelband zum Thema Bremen "Stadt der Kolonien" (Aselmeyer 2024) kein Beitrag zum Bismarck-Denkmal, das aber im Heft "Unbequeme Denkmäler" der Zeitschrift Denkmalpflege in Bremen unter dem Stichwort "Dekolonialisierung" (Todenhöfer 2024) behandelt wird.

Wie präsent ist also das Bismarck-Denkmal in der Stadt und in aktuellen Debatten? Gemessen an seinem prominenten Ort steht es auffallend unauffällig im öffentlichen Raum. Dies mag an der nicht platzbeherrschenden Position neben dem Dom und an dem ungewöhnlich hohen Sockel liegen. Die antikoloniale künstlerische Intervention "auf augenhöhe" löste im Juli 2024 diese Distanz kurzzeitig auf. Über ein Baugerüst ermöglichte der Künstler Rainer Weber Interessierten, dem sonst entrückten Reichskanzler kurzzeitig ganz nah zu kommen und ins Auge zu sehen.

Ansonsten gilt für das Denkmal, dass nur der es wahrnimmt, der es auch sehen will. Dies gilt im übrigen auch für die Rezeption des Andenkens an Bismarck: Sie erschließt sich nur durch genaues Hinsehen.

Adolf von Hildebrandt hatte für die Verblendung des Denkmal-Sockels, der nach einem Entwurf von Carl Sattler (1877-1966) ausgeführt wurde, Nummuliten-Kalkstein aus der Gegend um Salzburg gewählt. Mit der Quaderung des Sockels wurde ein Bezug zur Fassadengliederung des Domes geschaffen, während die Farbigkeit des Materials einen bewussten Kontrast zum Sandsteinton des Domes bildete.

Unter den nördlichen Witterungsbedingungen war der Kalkstein bereits zehn Jahre nach Einweihung des Denkmals in seiner Substanz stark angegriffen, sodass eine Kupferabdeckung aufgelegt wurde. Nach Einmauerung während des Zweiten Weltkrieges wurde das Reiterstandbild 1952 erneut auf den Sockel gestellt, jedoch wurde aus Kostengründen die Kupfereindeckung eingespart.

Imprägnierungen und Abstemmungen der Sockelverblendung in den 1970er- und 1980er-Jahren führten zu weiteren Substanzverlusten. Aufgrund des sichtbar schlechten Erhaltungszustandes veranlasste das Landesamt für Denkmalpflege Bremen 2018 eingehende Untersuchungen. Während das Bronzestandbild keine Schäden zeigte, war der Zustand des Sockels besorgniserregend. Der Mauerwerkskern war durchfeuchtet, die Muschelkalkfugen bereits weich und die Eisenklammern zwischen den Verblendern stark korrodiert und zum Teil gesprengt.

Der Sockel und das bauzeitliche Gestein besitzen als bewusst gewähltes Material des Künstlers eine wichtige Aussagekraft, daher wurde für ihren Erhalt die statische Ertüchtigung und Sanierung substanzschonend und materialgerecht ausgeführt. Unterhalb einer neuen Kupferabdeckung des Sockels wurden zusätzlich umlaufende Edelstahlbänder ausgeführt sowie Fehlstellen der Verblender und Fugen mit artgleichen Materialien geschlossen.

Auch wenn die städtebauliche hervorgehobene Position des Bremer Standbilds vielfach Kritik auf sich zog und weiter ziehen wird, muss bei aller inhaltlichen Distanzierung von der Person Otto von Bismarck in Hinsicht auf das Denkmal selbst festgehalten werden: Eine Änderung an der Substanz und dem Erscheinungsbild ist durch den Denkmalschutz ausgeschlossen, weil das Denkmal als wichtiges Zeitzeugnis authentisch überliefert werden soll, um auch nachfolgenden Generationen die Möglichkeit zu bieten, sich mit ihm auseinanderzusetzen.

Text: Staatsarchiv Bremen, Landesamt für Denkmalpflege, Focke-Museum, Landeszentrale für politische Bildung

Aselmeyer, Norman und Kamche, Virginie (Hrsg.): „Stadt der Kolonien“ Wie Bremen den deutschen Kolonialismus prägte, Freiburg, Basel, Wien 2024.

Brönner, Wolfgang: Das neue Rathaus in Bremen, in: Mai, Eckehard u.a.: Das Rathaus im Kaiserreich. Kunstpolitische Aspekte einer Bauaufgabe des 19. Jahrhunderts, Berlin 1982, S. 453-482.

Drechsel, Wiltrud: Geschichte im öffentlichen Raum. Denkmäler in Bremen zwischen 1435 und 2002, Bremen 2011.

Schiffer, Reinhard: Das Bismarck-Denkmal in Bremen – ein Sonderfall?, in: Machtan, Lothar: Bismarck und der deutsche National-Mythos, Bremen 1994, S. 94-139.

Stickfort, Bernd: Die Gruß-Adressen der Bremischen Bürgerschaft und des Senats zum 80. Geburtstag Bismarcks 1895, in: Machtan, Lothar: Bismarck und der deutsche National-Mythos, Bremen 1994, S. 69-93.

Machtan, Lothar: Bismarck und der deutsche National-Mythos, Bremen 1994.

Mielsch, Beate: Freiplastiken, Brunnen in Bremen 1800-1945, Bremen 1980.

Pauli, Gustav: Die Denkmäler von Bismarck und Moltke in Bremen, in: Jahrbuch der bremischen Sammlungen 1911, S. 20-34.

Ricci, Marianne: Hoch zu Ross. Das Bismarck-Denkmal in Bremen, in: Denkmalpflege in Bremen 18, 2021, S. 139-143.

Todenhöfer, Achim: Dekolonialisierung und Denkmalpflege. Beispiele in Bremen und Hamburg, in: Denkmalpflege in Bremen 21, 2024, S. 99-121.